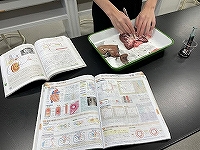

我ら生物部一年が、進研模試の直後に待ち受けていたもの、それは豚の腎臓の解剖だった。

腎臓は高校の授業での既習事項でこそなかったが、教科書や資料集や実験動画を見ながら、解剖を通して腎臓の構造と仕組みを学んでいった過程は、好奇心の旺盛な我らの高揚感に溢れていた。

まず、先生方が用意してくださった二つの腎臓の脂肪組織を取り除き、輸尿管と腎動脈という、二本の管が見えるようにした。動脈は筋肉に覆われて弾力があるため、触ると気持ちが良かった。そして、一方の腎臓は管の反対側からメスで切り裂いていき、腎臓の断面を観察した。外側から、濾過が行われる糸球体を持つ皮質、再吸収を行う髄質、尿を集めて膀胱へと送り出す腎うがあり、それぞれの色の違いから、構造が鮮明に分かった。

もう一方の腎臓は、腎動脈から墨汁を注入することで、尿のもとになる液体の通り道を黒く染めた。黒く染まった皮質を薄く切り、切片を顕微鏡で観察すると、糸球体を見ることができた。しかし、薄く染まった細尿管も見えてしまったので、濾過機能が不十分だと思われ、興味深かった。

かくして、我らはほんのりと尿臭い腎臓を観察し、顕微鏡で見える像に感激し、写真を60枚ほど撮ってしまった。厳選した3枚の写真は、糸球体と細尿管周辺の様子である。

豚様の蚕豆ひとつ切り裂きし腎盂の中はややかほりけり

顕微鏡月のごときは腎臓か生物室にひかり満ちたり

このような貴重な体験ができるのは、岡山朝日高校の生物部に、所属しているおかげである。深く感謝し、これからも生物部の活動に励みたい。

|